Si le nom Von Erich n’est pas des plus familiers quand on parle du monde du catch, il n’en reste pas moins incontournable de par la dimension particulière de l’histoire de cette famille. Sous l’oeil intransigeant et la poigne de fer du patriarche Fritz, la fratrie composée de Kevin, David, Mike et Kerry va tenter d’atteindre les sommets de la gloire dans cette discipline phare du sport-spectacle. Nous sommes à la fin des années 70 et Fritz Von Erich gère sa fédération, la World Class Championship Wrestling, basée à Dallas. A cette époque, la référence en matière de catch est la National Wrestling Alliance (NWA), qui réunissait différentes fédérations et qui détenait le Worlds Heavyweight Championship, la ceinture la plus prestigieuse dans le monde du catch. Fritz va faire son maximum pour que ses fils obtiennent le titre suprême, et que le nom de sa famille rayonne au plus haut.

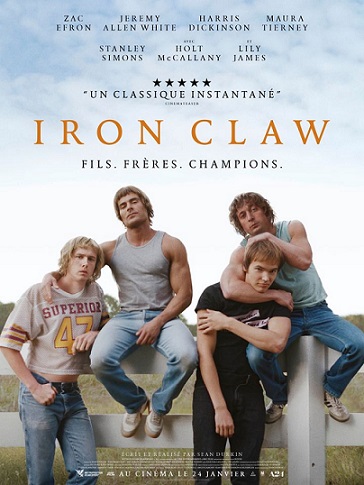

Le metteur en scène Sean Durkin va écrire et réaliser ce qui aurait pu devenir une belle histoire de sacrifices, de rivalités et de réussite, mais le destin des Von Erich sera autrement moins flamboyant et idyllique. Avec son casting impeccable et sa capacité à suivre au plus près la descente progressive de la fratrie, Sean Durkin réalise un drame social très intimiste, dont l’aura dépasse le simple domaine du catch. C’est à une chronique familiale délétère qu’il nous convie, et on va suivre les 4 frangins tenter de se faire un nom tout en échappant à la malédiction familiale… Zac Efron est impressionnant par sa transformation physique, et il est également prenant dans son jeu, laissant les émotions de son personnage évoluer au gré du film. Jeremy Allen White, Harris Dickinson et Stanley Simons apportent une belle alchimie à l’ensemble, dictés par un Holt McCallany qui possède toujours une forte présence. On se rappelle notamment de lui dans Mindhunter, et il campe ici un homme déterminé et sans merci.

L’une des belles qualités d’Iron Claw est sa solide reconstitution des années 80, nous faisant littéralement remonter le temps avec des costumes d’époque, des coupes de cheveux d’époque aussi ^^, et une atmosphère très bien travaillée, notamment dans les scènes présentant des combats d’antan. Les connaisseurs apprécieront les références, que l’on pourra toutefois trouver trop discrètes. Certains passages sont traités trop rapidement et de manière trop distante, mais cela est probablement dû en grande partie à la non-participation de la WWE au film, qui ne pouvait donc pas utiliser son image et celle de ses catcheurs. Mais on passe à côté de quelques moments qui auraient pu être bien prenants aussi et c’est bien dommage… On passera rapidement sur les personnifications très approximatives de catcheurs célèbres, comme Kevin Anton en Harley Race ou pire, Aaron Dean Eisenberg en Ric Flair! On flirte avec la caricature, et ça ne rend pas hommage à cette génération de catcheurs… Et pour les fans de l’AEW qui souhaitaient aller voir ce film pour MJF, je vous le dis direct, passez votre chemin car vous n’avez jamais vu une apparition aussi fugace et inutile que celle-ci !!!

Si on accepte de voir ces exigences-là à la baisse, on peut se concentrer sur le reste qui est bien mené par un Sean Durkin motivé et par des acteurs investis. On appréciera une certaine lenteur dans le traitement de Durkin, qui prend son temps pour visualiser les situations, et qui appose par moments une sorte de poésie triste à travers certains plans. On sent qu’il a voulu faire d’Iron Claw une chronique familiale dramatique et que l’habillage catchesque n’est qu’un simple prétexte afin de raconter cette histoire tragique. Le destin de cette famille est effectivement hors du commun, mais pas de la façon dont l’aurait souhaité Fritz…

Le film aurait mérité d’être un peu plus recentré, avec peut-être 30 minutes en moins pour offrir un rythme plus captivant. Mais on suit avec intérêt le destin de cette dynastie, dans laquelle des êtres tourmentés se débattent ou non face à une énergie négative planant constamment autour d’eux. La solidarité fraternelle et l’amour de la famille vont être mis à rude épreuve, dans cette lutte perpétuelle pour la gloire et la survie. On retrouve aussi l’excellente Lily James, que j’avais découverte dans Baby Driver, qui campe ici une jeune femme belle, innocente et déterminée. Iron Claw s’inscrit dans le genre du biopic social, et dans cette veine introspective, il est plus intéressant que le très laborieux The Wrestler de Darren Aronofsky. Mais on lui préférera la touche sociale mâtinée d’humour d’Une Famille sur le Ring, excellente chronique romancée sur la vie de la catcheuse Paige, incarnée par une Florence Pugh impressionnante!